Eine ganz alltägliche Situation, ein harmloser Reiz und trotzdem „explodiert“ das Pferd völlig unerwartet und reagiert scheinbar völlig über. Es steigt aus dem Training aus, regt sich auf, versucht zu flüchten oder schleicht schlimmstenfalls sogar aggressives VerhaltenVerhalten bezeichnet alle äußeren und inneren Aktivitäten eines Lebewesens, die durch Reize aus der Umwelt oder aus dem eigenen Körper ausgelöst werden. Es umfasst sowohl bewusste als auch unbewusste Handlungen... » Weiterlesen. Was wie eine übertriebene Reaktion aussieht, ist oft die letzte Folge einer Kette aus unsichtbarem StressStress ist eine körperliche und emotionale Reaktion auf eine Herausforderung, Belastung oder Bedrohung. Er entsteht, wenn ein Lebewesen eine Situation als herausfordernd oder überwältigend wahrnimmt und sich anpassen muss. Stress... » Weiterlesen und das Ergebnis einer angesammelten Erregung, die das Nervensystem nicht mehr regulieren kann: TriggerstackingTriggerstacking bezeichnet das Aufbauen mehrerer belastender Reize (Trigger) in kurzer Zeit, wodurch die emotionale Reaktion eines Tieres stärker als gewöhnlich ausfällt. Einzelne Trigger können das Tier bereits stressen, doch wenn... » Weiterlesen.

Gerade im Training mit positiver Verstärkung, wo Kooperationsbereitschaft und emotionale Stabilität die Grundlage für Lernerfolg bilden, kann ein wachsendes Stressniveau das gesamte Training untergraben – oft, ohne dass es auf den ersten Blick erkennbar ist. Pferde sind darin geschult, sich anzupassen. Sie kompensieren, bis sie es nicht mehr können.

Was ist eigentlich Triggerstacking?

Der Begriff „Triggerstacking“ stammt ursprünglich aus der Humanpsychologie, genauer gesagt aus der Traumaforschung. Dort beschreibt er die schrittweise Überforderung des Nervensystems durch eine Abfolge emotionaler oder sensorischer AuslöserEin Reiz, häufig auch Stimulus genannt, ist eine äußere oder innere Einwirkung, die ein Lebewesen wahrnimmt und die eine Reaktion auslösen kann, aber nicht muss. Reize können aus der Umwelt... » Weiterlesen. Ein einzelner Reiz kann noch gut verarbeitet werden, doch wenn mehrere belastende Reize in kurzer Zeit auftreten, gerät das System aus dem Gleichgewicht.

Später fand das Konzept Eingang ins Hundetraining. Dort zeigte sich, dass Hunde unter der Last aufeinanderfolgender Stressoren plötzlich mit unerwartetem Verhalten reagieren, nicht weil ein einzelner Reiz zu stark war, sondern weil die Summe zu viel wurde.

Im Pferdetraining wird der Begriff bislang selten verwendet, obwohl Pferde ähnlich auf Reizanhäufungen reagieren. Ihre Herausforderung liegt darin, dass sie Anspannung lange kompensieren und frühe Warnsignale oft nur subtil zeigen. Dadurch bleibt ein steigendes Stressniveau häufig unbemerkt.

Triggerstacking bedeutet demnach, dass mehrere Reize, die für sich genommen harmlos erscheinen, in Kombination zu einer Überforderung führen. Diese sogenannten TriggerEin Trigger ist ein spezifischer Reiz (Stimulus), der eine starke emotionale oder unkontrollierte Reaktion bei einem Tier auslöst. Während ein allgemeiner Reiz neutral sein kann und erst durch Lernen eine... » Weiterlesen können ganz unterschiedlich sein, zum Beispiel ein lautes Geräusch, ein Ortswechsel, eine neue Aufgabe, Stress in der Herde oder körperliches Unwohlsein. Entscheidend ist, ob das Pferd dazwischen Gelegenheit zur Erholung und Regulation hatte.

Bleibt diese Regulation aus, steigt die Erregungslage im Nervensystem. Plötzlich zeigt das Pferd Verhalten, das nicht zum Kontext zu passen scheint. In Wahrheit ist es der letzte Tropfen in ein bereits gut gefülltes Fass. In der Praxis äußert sich das zum Beispiel darin, dass ein Pferd beim Führen ungewöhnlich nervös ist, beim Aufhalftern schnappt, im Training unaufmerksam ist, aussteigt oder sogar panisch reagiert. Die Reaktion wirkt dann wie aus dem Nichts, ist aber in Wahrheit eine verständliche Antwort auf eine zu hohe Gesamtbelastung. Triggerstacking entsteht oft schleichend und wirkt im Verborgenen, bis es sichtbar wird.

Stressreaktionen verstehen: Ein Blick ins Nervensystem

Um Triggerstacking wirklich zu begreifen, reicht es nicht aus, nur das Verhalten zu betrachten. Entscheidend ist das Verständnis für die biologischen Prozesse im Körper des Pferdes. Wird ein Reiz als potenziell bedrohlich oder unangenehm wahrgenommen, reagiert der Körper unmittelbar mit der Aktivierung des sympathischen Nervensystems. Dieser Teil des vegetativen Nervensystems ist dafür zuständig, Energie zu mobilisieren, wenn eine Bedrohung vermutet wird.

In Bruchteilen von Sekunden wird Adrenalin ausgeschüttet. Dieses Hormon erhöht die Herzfrequenz, lenkt den Blutfluss zu den großen Muskelgruppen, verengt die Gefäße in Haut und Verdauungstrakt und steigert die Atemfrequenz. Der Körper bereitet sich auf KampfFight-Response ist eine Strategie zur Stressbewältigung (Coping-Strategie), bei der das Tier aktiv gegen eine Bedrohung vorgeht. Es versucht, sich durch Drohgebärden oder aggressives Verhalten zu verteidigen, anstatt zu fliehen oder... » Weiterlesen oder FluchtFlight ist eine Strategie zur Stressbewältigung (Coping-Strategie), bei der das Tier die Gefahr durch Weglaufen oder Ausweichen vermeidet. Diese Strategie ist oft die erste Wahl, wenn das Tier eine Möglichkeit... » Weiterlesen vor. Diese Reaktion ist uralt und dient dem Überleben.

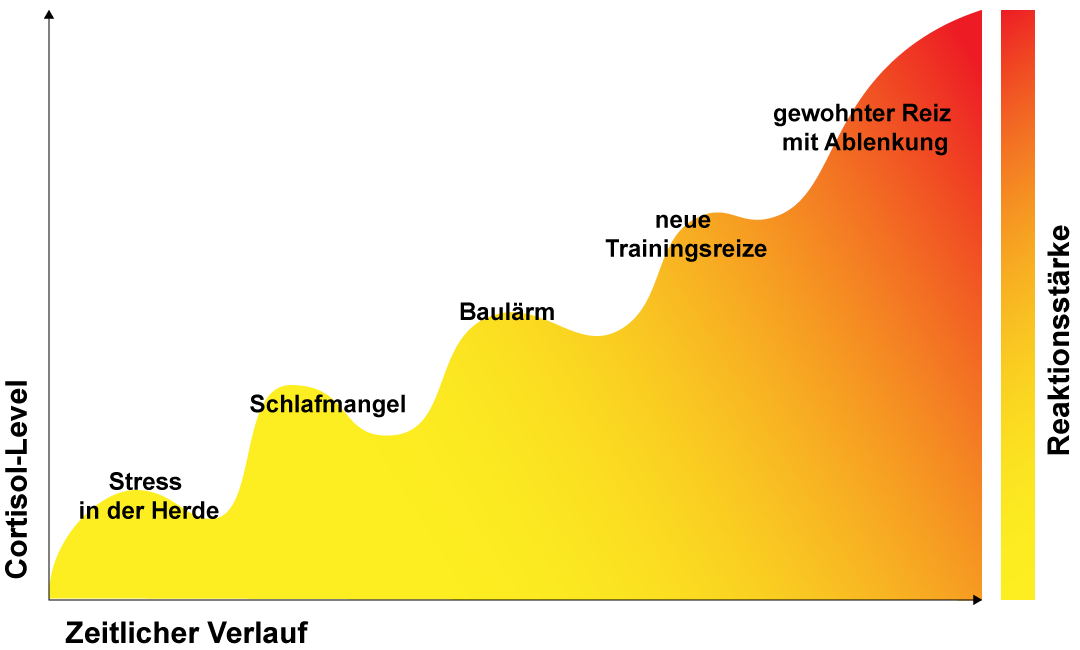

Wenn der Reiz jedoch nicht schnell wieder abklingt oder wenn mehrere Reize aufeinanderfolgen, wird zusätzlich Cortisol ausgeschüttet. Cortisol wirkt langsamer, dafür nachhaltiger. Es hilft dem Körper, länger leistungsfähig zu bleiben, wirkt aber zugleich belastend. Es unterdrückt Verdauung, Regeneration, das Immunsystem und emotionale Ausgeglichenheit. Die Ausschüttung von Cortisol zeigt an, dass sich der Organismus in einem anhaltenden Alarmzustand befindet.

Besonders wichtig: Cortisol wird sehr viel langsamer abgebaut als Adrenalin. Während Adrenalin innerhalb von etwa 10 bis 30 Minuten verschwindet, kann Cortisol je nach körperlicher Konstitution, Trainingszustand, Ernährung, Vorerfahrung und Gesundheitslage bis zu 24 Stunden im Organismus bleiben.

In dieser Zeit steigt das Erregungsniveau im Inneren weiter an, während die Fähigkeit zur Reizverarbeitung und Selbstregulation gleichzeitig abnimmt. Die Belastbarkeit sinkt, und die Schwelle für eine starke Reaktion wird immer niedriger. Ein Reiz, der gestern noch gut bewältigt wurde, kann heute überfordern.

Dazu kommt: Unter dem Einfluss von Cortisol übernimmt zunehmend das limbische System die KontrolleControl (Kontrolle) ist ein fundamentales Grundbedürfnis, da sie einem Individuum die Möglichkeit gibt, aktiv Einfluss auf seine Umwelt und sein eigenes Verhalten zu nehmen. Kontrolle bedeutet, dass Handlungen vorhersehbare und... » Weiterlesen, besonders die Amygdala, die für die emotionale Bewertung von Reizen zuständig ist. Sie reagiert empfindlicher, besonders auf alles, was unbekannt oder potenziell bedrohlich wirkt. Gleichzeitig wird die Aktivität im präfrontalen Kortex, der für bewusste Einschätzung, ImpulskontrolleImpulskontrolle ist die Fähigkeit, spontane Reaktionen oder unmittelbare Handlungsimpulse bewusst zu unterdrücken, um ein alternatives, erwünschtes Verhalten zu zeigen. Sie spielt eine zentrale Rolle im Lernverhalten, insbesondere im Clickertraining und... » Weiterlesen und Lernen zuständig ist, gehemmt.

Das bedeutet: Das Pferd kann in diesem Zustand nicht mehr klar unterscheiden, was harmlos ist und was nicht. Es reagiert verstärkt auf visuelle, akustische oder taktile Reize, die unter anderen Umständen unproblematisch wären. Das Verhalten wirkt dann plötzlich, unvorhersehbar oder übertrieben, ist aber eine völlig logische Folge der inneren Überforderung.

In diesem Zustand ist echtes Lernen kaum möglich. In solchen Momenten geht es nicht um Wollen, sondern um Können.

Chronischer Stress: Wenn Triggerstacking zum Alltag wird

Ein einmaliger Stressmoment lässt sich in der Regel gut ausgleichen, solange der Körper danach Gelegenheit hat, zur Ruhe zu kommen und den Stress abzubauen. Schwieriger wird es, wenn diese Entlastung nicht erfolgt und das Erregungsniveau dauerhaft erhöht bleibt, wie es bei Triggerstacking der Fall ist.

Wenn ein Pferd immer wieder Stress erlebt, ohne ausreichend Gelegenheit zur Regulation, bleibt die Cortisol-Achse aktiv. Der Körper verweilt im Alarmzustand, das Nervensystem wird empfindlicher, die ReizschwelleDie Reizschwelle bezeichnet die Intensität eines Reizes, die erforderlich ist, um eine wahrnehmbare Reaktion bei einem Tier auszulösen. Liegt ein Reiz unterhalb der Reizschwelle, bleibt das Verhalten des Tieres unverändert.... » Weiterlesen sinkt, die Belastbarkeit nimmt ab. Pferde in einem solchen Zustand wirken oft unruhig, fahrig oder überempfindlich, lassen sich schwer zur Ruhe bringen oder reagieren auf kleine Veränderungen mit übergroßer Unsicherheit. Manche entwickeln stereotype Verhaltensweisen wie Weben z. B Weben oder Koppen als Coping-StrategieEine Coping-Strategie ist eine individuelle Bewältigungsstrategie, mit der ein Tier oder Mensch auf Stress, Angst oder herausfordernde Situationen reagiert. Diese Strategien sind evolutionär verankert und helfen, Gefahren zu bewältigen oder... » Weiterlesen. Andere ziehen sich zurück, wirken teilnahmslos oder innerlich abwesend. Manche Pferde werden auf einmal grundlos „schwierig“. All diese Reaktionsmuster können Ausdruck desselben Problems sein: einem dauerhaft überlasteten Nervensystem, das keinen Weg mehr aus der Spannung findet.

Triggerstacking ist also nicht nur ein kurzlebiges Phänomen. Es kann sich über Tage, Wochen oder sogar Monate hinweg aufbauen und dabei tiefgreifende Veränderungen im Erleben, Lernen und Verhalten des Pferdes bewirken. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns darum bemühen, die Haltungsbedingungen so gut wie möglich an die GrundbedürfnisseEin Grundbedürfnis ist eine lebenswichtige Notwendigkeit, die erfüllt sein muss, damit ein Lebewesen körperlich und psychisch gesund bleibt. Diese Bedürfnisse sind angeboren, nicht erlernt und betreffen grundlegende biologische und soziale... » Weiterlesen des Pferdes anzupassen, da die mangelnde Erfüllung derselbigen einer der Hauptstressfaktoren im Alltag unserer Pferde ist. Ein Pferd, das im Inneren ständig auf Anspannung eingestellt ist, kann nicht wirklich entspannen. Es lebt in einem Zustand stiller Überforderung, oft ohne dass wir es bemerken. Denn die größte Schwierigkeit beim Thema Triggerstacking ist, dass wir nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem Leben unseres Pferdes sehen.

Selbst wenn wir täglich am Stall sind und uns intensiv kümmern, verbringen wir meist nur wenige Stunden mit dem Pferd. Den Rest des Tages lebt es in seinem eigenen Umfeld, in der Herde, im Offenstall, in der Box, eingebettet in Abläufe, auf die wir keinen direkten Einfluss haben. Und genau dort geschieht vieles, das wir nicht mitbekommen, das aber dennoch die emotionale Stabilität des Pferdes prägt.

Ein Pferd kann die ganze Nacht über wach gewesen sein, weil ein anderer Herdenkollege es nicht hat zur Ruhe kommen lassen. Es kann sich bei der Fütterung unwohl fühlen, weil der Platz zu eng oder das Futtermanagement unpassend ist. Es kann unter Schmerzen leiden, die äußerlich nicht erkennbar sind. All diese Erfahrungen wirken im Inneren weiter. Wenn wir am nächsten Tag mit dem Training starten, dass wir als leicht und routiniert einstufen, das Pferd aber innerlich bereits belastet ist, kann es zu einer Reaktion kommen, die für uns plötzlich und unverständlich erscheint.

Deshalb ist es so entscheidend, sich immer wieder bewusst zu machen, dass wir niemals bei null beginnen. Jedes Pferd bringt in jede Trainingseinheit seine eigene Geschichte mit. Nicht nur über Wochen oder Monate, sondern auch von gestern, von der Nacht, von der Stunde zuvor. Je mehr wir uns dieser Unsichtbarkeit bewusst sind, desto besser können wir Belastung vermeiden, Sicherheit schaffen und vertrauensvolle Entwicklung ermöglichen.

Trainingsgestaltung als Schlüssel zur Stressreduktion

Triggerstacking kann sich bereits im Alltag eines Pferdes unbemerkt aufbauen. Doch auch das Training selbst kann ein Auslöser sein. Reize müssen nicht dramatisch sein, um sich zu summieren. Bereits eine Reihe kleiner Anforderungen, ungewohnte Sinneseindrücke oder ein unklarer Ablauf können sich im Nervensystem zu einer ReizüberflutungFlooding ist eine Konfrontationsmethode, bei der ein Tier oder Mensch einem angstauslösenden Reiz in voller Intensität ausgesetzt wird, ohne die Möglichkeit zu entkommen. Ziel dieser Methode ist es, dass die... » Weiterlesen verdichten. Überforderung entsteht dabei nicht plötzlich, sondern schrittweise. Je weniger wir hinschauen, desto größer wird das Risiko.

Diese schleichende Überforderung entsteht nicht nur durch äußere Reize, sondern oft auch durch unerfüllte Grundbedürfnisse. Hunger, Schmerzen, Müdigkeit oder innere Anspannung sind bereits Belastungen, die das Training prägen. Werden dann zusätzliche Anforderungen gestellt, bevor diese Belastungen erkannt und berücksichtigt wurden, kann sich die Situation rasch zuspitzen. Stress ist nicht immer sichtbar, und genau das macht ihn im Training so schwer erkennbar.

Auch Trainingsinhalte selbst müssen so gestaltet sein, dass sie das Pferd nicht überfordern. Dabei kommt es nicht nur auf den Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe an, sondern auch auf den Kontext, in dem sie gestellt wird. Eine vermeintlich einfache Übung kann zur Belastung werden, wenn sie in einer neuen Umgebung, in einer ablenkungsreichen Situation oder nach einem ohnehin anstrengenden Tag durchgeführt wird.

Die Planung des Trainings sollte diese Faktoren bewusst berücksichtigen. Reize aus der Umgebung, die für den Menschen belanglos erscheinen, wie ein lautes Geräusch, ein neuer Gegenstand oder ein fremdes Pferd in Sichtweite, können die emotionale Stabilität des Pferdes bereits beeinträchtigen. Kommt dann noch eine neue oder ungelernte Anforderung hinzu, kann das Maß schnell voll sein. Auch bekannte Aufgaben können zur Überforderung führen, wenn das Pferd bereits vorbelastet ist oder die Situation ungewohnt ist.

Eine Aufgabe gilt nicht allein deshalb als gefestigt, weil sie in einer Standardsituation funktioniert. Ein sicheres Verhalten muss in verschiedenen Kontexten geübt werden, bevor es verlässlich abrufbar ist. Dabei hilft es, bekannte Übungen mit Bedacht in neue Umgebungen zu übertragen und die Schwierigkeit nicht zu schnell zu steigern. Das bedeutet nicht, dass jede Veränderung problematisch ist, sondern dass jede neue Anforderung aktiv vorbereitet sein sollte.

Mitbestimmung im Training: Wahlfreiheit als Grundlage für Sicherheit

Eine Trainingsgestaltung, die Belastung vermeidet, beginnt nicht nur bei der WahlChoice bezeichnet die Möglichkeit eines Individuums, zwischen zwei oder mehr Optionen zu wählen. Dabei beschreibt der Begriff lediglich den Akt der Entscheidung, unabhängig davon, ob diese Wahl freiwillig oder durch... » Weiterlesen der richtigen Übungen oder dem passenden TimingTiming bezeichnet im Clickertraining und in der positiven Verstärkung den genauen Moment, in dem ein Markersignal (z. B. ein Click) oder eine Belohnung gegeben wird. Präzises Timing ist entscheidend, da... » Weiterlesen. Sie beginnt bei der Haltung, mit der wir dem Pferd begegnen. Ein zentraler Teil davon ist die Frage, wie viel Mitgestaltung das Pferd im Training erleben darf. WahlfreiheitFreedom of Choice bezeichnet die Möglichkeit, eine Entscheidung ohne Zwang, Druck oder negative Konsequenzen zu treffen. Während Choice (Wahl) lediglich beschreibt, dass eine Auswahl vorhanden ist, bedeutet Freedom of Choice,... » Weiterlesen kann ein entscheidender Baustein sein, wenn es darum geht, emotionale Stabilität und echtes Vertrauen aufzubauen. Sie stärkt die Kooperationsbereitschaft, fördert Selbstwirksamkeit und macht das Training transparenter und sicherer für beide Seiten.

Ein wichtiges Sprachrohr bei der Mitgestaltung des Trainings ist die Körpersprache des Pferdes. Gestik, Mimik und Bewegungsqualität zeigen oft schon früh, wie es dem Pferd geht. Ein angespannter Gesichtsausdruck, verengte Nüstern, ein starrer Blick, flacher Atem oder auch häufiges Blinzeln sind wertvolle Hinweise auf den inneren Zustand. Solche feinen SignaleEin Signal ist ein Zeichen oder Reiz, der für das Tier eine Bedeutung hat und ein Verhalten auslöst oder einen emotionalen Status hervorruft. Es zeigt dem Tier an, dass es... » Weiterlesen geben Aufschluss darüber, ob ein Pferd sich sicher fühlt oder bereits Anzeichen von Stress zeigt. Wenn wir aufmerksam bleiben und diese Körpersprache einbeziehen, entsteht echte Wahlfreiheit nicht erst bei der Entscheidung für oder gegen ein Verhalten, sondern bereits in dem Moment, in dem wir das Pferd beobachten. Es geht darum, zuzuhören, noch bevor eine deutliche Antwort nötig wird.

Eine weitere Möglichkeit, Wahlfreiheit sichtbar zu machen und in die Trainingsstruktur zu integrieren, sind KooperationssignaleEin Kooperationssignal ist ein bewusst trainiertes Verhalten, mit dem ein Tier seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit signalisiert. Es ermöglicht dem Tier, aktiv am Trainingsprozess teilzunehmen und gibt ihm die Kontrolle darüber,... » Weiterlesen. Dabei handelt es sich um klar definierte Verhaltensweisen, mit denen das Pferd seine Bereitschaft signalisiert, eine Handlung oder Übung zuzulassen. Beispiele sind das gezielte Positionieren für eine Untersuchung, das Verharren in einer bestimmten Haltung oder das aktive Berühren eines Targets. Solche Signale machen die Zustimmung des Pferdes sichtbar und ermöglichen einen freiwilligen Einstieg in das, was folgt.

Allerdings braucht nicht jede Trainingssituation ein eigenes Kooperationssignal. Doch gerade bei neuen, potenziell unangenehmen oder anspruchsvollen Anforderungen sind sie ein wertvolles Instrument, um Sicherheit und Vorhersehbarkeit zu schaffen. Darüber hinaus erfüllen gut etablierte BasisverhaltenEin Default Behavior (Basisverhalten) ist ein Verhalten, das ein Tier von sich aus zeigt, wenn es unsicher ist, welche Reaktion gerade gefragt ist. Es dient als eine Art „Standardeinstellung“ oder... » Weiterlesen wie zum Beispiel die NullpositionDie Nullposition ist ein definiertes Ausgangsverhalten (Default Behavior), bei dem das Pferd mit der Nase geradeaus steht, ohne den Menschen aktiv anzustupsen oder anderweitig Aufmerksamkeit einzufordern. Sie dient als Standardverhalten,... » Weiterlesen eine doppelte Funktion. Zum einen dienen sie als stabiler Ausgangspunkt, der dem Pferd Orientierung und Sicherheit gibt. Zum anderen wirken sie wie ein emotionales Frühwarnsystem. Wenn ein Verhalten wie die Nullposition, das normalerweise zuverlässig und gerne gezeigt wird, plötzlich verzögert oder gar nicht mehr auftritt, obwohl die anschließende Anforderung gleich bleibt, deutet das auf innere Unsicherheit oder Überforderung hin.

Wenn Pferde erleben, dass sie Entscheidungen treffen dürfen, dass ihr Verhalten KonsequenzenEine Konsequenz ist das Ergebnis oder die Folge eines Verhaltens, das sich direkt auf zukünftiges Verhalten auswirken kann. Konsequenzen spielen eine zentrale Rolle in der operanten Konditionierung, da sie darüber... » Weiterlesen hat und dass Nein eine zulässige Antwort ist, entwickeln sie Selbstwirksamkeit. Und Selbstwirksamkeit ist einer der wirksamsten Puffer gegen Stress. Sie wirkt stabilisierend, auch wenn neue Reize auftreten. Ein Pferd, das weiß, dass es mitreden darf, bleibt deutlich belastbarer als eines, das sich ständig anpassen muss. Triggerstacking lässt sich nicht vollständig verhindern, aber durch echte Wahlfreiheit wird es seltener, weniger intensiv und besser regulierbar.

Was tun, wenn Triggerstacking bereits stattgefunden hat?

Trotz vorausschauender Trainingsgestaltung und genauer Beobachtung kann es passieren, dass sich Reize summieren und ein Pferd überfordert ist. Oft ist das Ergebnis nicht einem einzelnen Auslöser geschuldet, sondern vielen kleinen Momenten, die sich im Nervensystem zu einer unbemerkten Anspannung aufbauen. Wenn Triggerstacking spürbar wird, braucht es keine weiteren Trainingsschritte, sondern ein sofortiges Umdenken: Jetzt geht es nicht mehr um Lernen, sondern um ManagementManagement im Training bezeichnet die gezielte Gestaltung der Umgebung und der Trainingsbedingungen, um das Lernen des Tieres zu erleichtern und unerwünschtes Verhalten zu vermeiden. Durch eine durchdachte Planung und Kontrolle... » Weiterlesen.

In einem solchen Moment ist das Nervensystem nicht mehr aufnahmefähig. Neue Reize, Anforderungen oder Korrekturen werden nicht mehr sinnvoll verarbeitet, sondern als zusätzliche Belastung erlebt. Jedes weitere Training in diesem Zustand birgt das Risiko, negative Verknüpfungen zu schaffen und Vertrauen zu untergraben – selbst wenn formell alles richtig erscheint.

Das Ziel muss stattdessen sein, Sicherheit wiederherzustellen, für das Pferd und für alle Beteiligten. Dazu gehört, Reize gezielt zu reduzieren, Abstand herzustellen und dem Pferd die Möglichkeit zu geben, sich zu regulieren. Was genau hilft, hängt stark vom individuellen Tier ab.

Das kann ganz unterschiedlich aussehen: ein ruhiger Ortswechsel, eine Pause ohne Erwartung, lockere Bewegung, Abstand zu Reizen oder einfach ein Moment stiller Nähe. Manche Pferde profitieren von einem vertrauten Ritual oder einem Basisverhalten, das keine Anstrengung verlangt und als sichere Brücke dient. Andere gewinnen Sicherheit, wenn sie sich frei bewegen dürfen, sich orientieren oder fressen können. Auch ein langsames Erkunden der Umgebung ohne Aufgabenstellung kann helfen, die Erregung zu senken. Wichtig ist, dass nichts gefordert wird, sondern dass das Pferd wählen darf, wie es sich reguliert. Umso wirkungsvoller sind diese Maßnahmen, wenn man die individuellen Strategien seines Pferdes kennt und frühzeitig erkennen kann, welche Unterstützung es braucht.

Ein bewusster Trainingsabbruch ist in solchen Situationen keine Niederlage, sondern ein Zeichen von Klarheit und Verantwortung. Er zeigt dem Pferd, dass seine Signale ernst genommen werden. Das stärkt das Vertrauen in die Trainingssituation und schützt vor Eskalation. Denn je länger ein Zustand innerer Überforderung anhält, desto wahrscheinlicher werden starke emotionale oder körperliche Reaktionen, die auch für den Menschen riskant sein können.

Im Nachgang lohnt sich ein ruhiger Blick auf das, was geschehen ist. Welche Reize haben möglicherweise zusammengewirkt? Gab es Anzeichen, die übersehen wurden? War der Trainingsaufbau zu schnell oder die Tagesform ungünstig? Solche Reflexionen sind kein Rückblick auf Fehler, sondern der wichtigste Schritt, um künftige Situationen sensibler zu gestalten.

Stress ganzheitlich verstehen und verantwortungsvoll handeln

Triggerstacking macht sichtbar, dass das emotionale Gleichgewicht des Pferdes bereits erheblich ins Wanken geraten ist. Es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass das Stresssystem des Pferdes überlastet ist, manchmal kurzfristig durch einzelne Reize, manchmal chronisch durch eine Vielzahl unbemerkter Belastungen. Wer mit Pferden arbeitet, sollte Stress nicht nur als äußere Reaktion begreifen, sondern als das, was es biologisch ist, ein inneres Ungleichgewicht, das sich auf Verhalten, Lernen, Gesundheit und Beziehung auswirkt.

Je besser wir verstehen, wie sich Stress im Körper und Verhalten aufbaut, desto gezielter können wir ihn vermeiden oder auffangen. Das bedeutet nicht, jede Herausforderung zu umgehen oder das Pferd in Watte zu packen. Es bedeutet, sensibel zu beobachten, bewusst zu gestalten und flexibel zu reagieren. Es bedeutet, Trainingsaufbau, Tagesform, Umweltreize, Vorerfahrungen, gesundheitliche Aspekte und Beziehungsebene zusammenzudenken, nicht als Last, sondern als Verantwortung.

Das Thema fordert uns auf, genauer hinzuschauen und gibt uns die Chance, durch kluge Trainingsgestaltung, echte Kommunikation und respektvolle Entscheidungen einen Rahmen zu schaffen, in dem Pferde lernen können, ohne innerlich unterzugehen.

Nicht jede Überforderung ist vermeidbar. Aber jedes Erkennen, jedes Innehalten und jedes aufmerksame Reagieren hilft, das Pferd emotional zu stabilisieren und langfristig belastbarer zu machen. Wer Triggerstacking als das versteht, was es ist, ein Signal für zu viel, kann daraus echten Fortschritt machen. Weil Entwicklung dort beginnt, wo Beobachtung wichtiger ist als Zielerreichung.

Ich stecke viel Herz und Zeit in das Schreiben meiner Artikel, um wertvolle Informationen rund um positive VerstärkungPositive Verstärkung (R+) ist eine Methode der operanten Konditionierung, bei der ein angenehmer Reiz hinzugefügt wird, um die Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Verhaltens zu erhöhen. Das Tier lernt, dass ein bestimmtes... » Weiterlesen und pferdefreundliches Training bereitzustellen. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn teilst – als kleines Dankeschön und damit noch mehr Menschen von diesem Wissen profitieren können.